Barbara Armbruster, Sumiko Shoji, „Schwellen”, 19.9.25, GEDOK-Galerie.

Einführung von Vivien Sigmund

Es gibt viele seltsam flirrende Begriffe, die in den heutigen Debatten immer wieder auftauchen. Begriffe wie Identität und Heimat, Grenze und Übertritt, die Schwelle und das Anschwellen von vorzugsweise Bedrohlichem. Doch scheinen die Worte in ihrer Verwendung seltsam festgezurrt, je nach politischem Gusto klar eingehegt und sorgsam codiert und sie werden der Bedeutungsvielfalt, die sie schillernd wie eine Aura umgibt, in keiner Weise auch nur annähernd gerecht. Annähernd mag hier indes das Stichwort sein, denn wie will man etwas greifen, das so quecksilbrig wandelbar und facettenhaft komplex ist, wie die Identität? Wie die Heimat? Und selbst wie die Grenze, diese nur scheinbar klar gezogene, etwas unumstößlich abschließende Linie? Man kann sich diesen gedanklichen Gefügen eigentlich also nur annähern, sie umrunden, immer wieder aufs Neue, ihre Komponenten abwägen, sich nicht ein, sondern viele Bilder machen, und diese im Kopf zu einem facettenreichen, sich stetig neu zusammensetzenden Gebilde vorläufig miteinander verkoppeln.

Übersetzt man diesen Prozess in künstlerische Mittel, kommt es dem sehr nahe, was die beiden hier ausstellenden Künstlerinnen Barbara Armbruster und Sumiko Shoji in dieser Ausstellung mit dem Titel „Schwellen“ untersuchen. Sie taten das beide schon, bevor die öffentliche Debatte diese Thematiken so invasiv nach oben spülte. Denn es sind, wenn man den ganzen Furor und populistischen Proporz erst einmal abgeschüttelt hat, ganz leise, feinsinnige und geradezu existenzielle Fragen, auf die es allein ambige Antworten zu geben scheint.

Felder und Füchse sind Konstanten im Werk der japanischen Künstlerin Sumiko Shoji, die in Deutschland wohnt, aber im Dazwischen lebt. Füchse sind in vielen Kulturen spirituelle Wesen, Weltenwanderer, die lautlos die Übergänge und Wandlungen der Menschen begleiten. Und sie begleiten auch das Werk von Sumiko Shoji, das in den spiegelnden Feldern Japans fußt, weil Reis gerne im Wasser steht. Landschaft ist ein Anker in unserem Verständnis dessen, was Heimat ist, Identität und schlussendlich eben auch, was wir selbst sind. Shojis Fuchs trägt die Felder und Hügel aber auch auf seinem Körper. Sie sind aus Leder, als wären sie seine Haut, aber viel eher wirken sie wie ein Mantel aus Welt, den er mit sich trägt von Hier nach Dort und über die nebelverhangenen Schwellen, so wie Atlas, der Weltenträger, nur voller Leichtigkeit und Eleganz und geheimnisvoller Schattenhaftigkeit. Die Bedeutungen im Werk von Shoji sind ähnlich schwer festzuschreiben, wie die Formen der Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Seltsam tektonisch verschoben erscheinen die Felder auf dem Körper des Fuchses, so als würde die Erde beben – was sie in Japan ja durchaus hin und wieder tut – und damit alle alten Ordnungen durcheinanderwürfeln, um sie neu wieder zu formieren. Und mit ihnen unser Selbstverständnis und unsere Gewissheiten. Mit den unstet tanzenden Feldern auf seinem Rücken, in seiner stillen Schönheit und weißen Leere erinnert der Fuchs an ein seltsam heilsames Chaos und es mag allein Shojis erstaunlicher Bildsprache zu verdanken sein, dass sich diese so gegensätzlichen Begriffe – das Heil und das Chaos – so widerstandslos nebeneinandersetzen lassen. Als Künstlerin des Dazwischen lebt sie im schillernden Möglichkeitenraum des Sowohl-als-auch. Mit dem indisch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Homi K. Bhabha könnte man auch sagen, die Künstlerin lebt in einem „Third Space“, in einem dritten Raum, einem Schwellenraum, der einem fluiden Freiraum gleichkommt, in den wie durch permeable Membranen die Kulturen dort hineinsickern, wo sie aufeinandertreffen. Ein Ort ohne feste Ordnung mit unendlichem Potential. An diesem Ort haben die Wolken Vogelschnäbel und Düsen, um Zwischenräume zu überwinden, und wenn sie vom Himmel fallen, dann höchstens für einen kurzen Moment, um uns Betrachter*innen an die Überwindbarkeit von Schwellen zu erinnern. Sie könnten auch anschwellen ins Grenzenlose, sie sind gänzlich frei. Sie sind pures Potential und Utopie. Auch in den beiden Videos tauchen diese Wolken auf. Die Künstlerin trägt sie auf dem Kopf und das Chaos, das sie umgibt, ist von ausgesucht ästhetischer Schönheit und Stille. Das Chaos der alten Griechen übrigens war das Chaos der Leere, bevor alles begann. Es war die Leere unendlicher Möglichkeiten.

Wenn ich in dieser Installation stehe, dann fällt mir dieses herrliche kleine Gedicht von Hilde Domin ein: „Wer es könnte, die Welt hochwerfen, dass der Wind hindurchfährt“.

Vielleicht fährt ja der Wind durch uns hindurch, während wir nach dem Lichtschalter tasten.

Carrying field holes

2024 Leder und Papier

VIII. Ellwanger Kunstausstellung, Karl Heinz Knoedler Stiftung Kunstverein Ellwangen e.V. 1.Preis

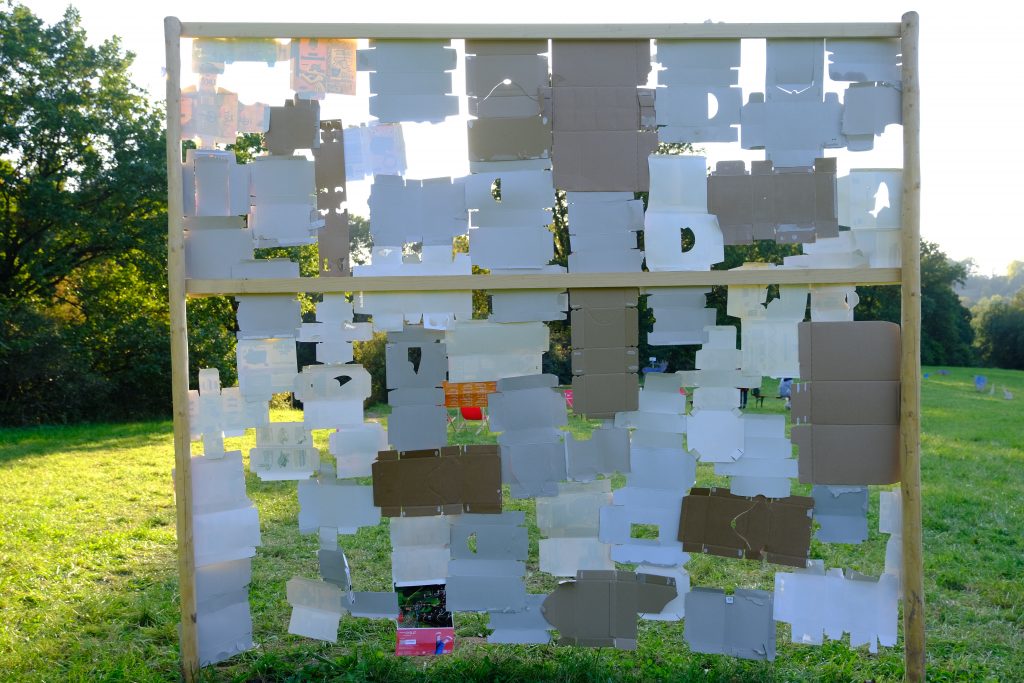

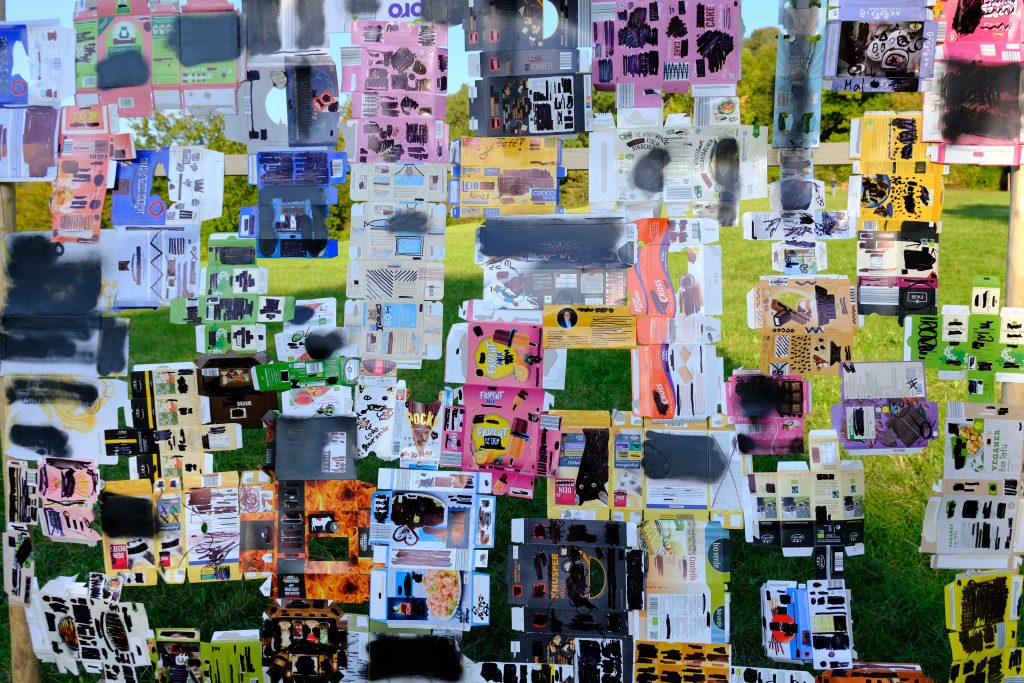

Zensurteppich

Interaktive Kunst 2021 Gaildorf Chillt

Sumiko Shoji/ Yamo Aydemir